<시>를 보고 든 생각

1.

요즘 부쩍 보는 영화들에 대한 평균 점수가 높아져서 다음 영화 고르기가 망설여진다 엄살을 떨었던 지난주. 그 엄살 이번 주에도 또다시 반복해야 할 것 같다. 이창동 감독의 <시>, 너무 좋았다.

2.

어떤 감독에게 영화로 세 방째 맞고 나면 그땐 확실히 사랑에 빠진 상태가 되어버린다. 이 블로그에서 지겹도록 언급해온 PTA도 <데어 윌 비 블러드>, <마스터>를 본 다음 <팬텀 스레드>를 보고 나서야 비로소 내가 이 사람을 좋아한다는 자각을 하게 되었다. 수년 전 <버닝>, 작년 <밀양>에 이어 <시>가 나에게 세 번째 이창동 감독 작품이고, 내가 그로부터 받은 세 번째 충격이 되었다.

3.

결론부터 말하자면, 엄청 울었다. 뭐라고 해야할까. 아주 긍정적인 의미의 신파? 감정과잉 신파극에 대한 유명한 평 중에 다음과 같은 말이 있다. "꼬집어서 우는 눈물이 예술에서 무슨 의미가 있는가". 솔직히 이 영화도 줄거리만 따졌을 때 그런 느낌이 없다고는 못하겠거든. 저렇게까지 주인공을 불행하게 만들다니. 하지만 <시>는 마치 위 문장을 진지한 질문으로써 여긴 다음, 정말로 그것이 예술에서 무슨 의미가 있는지를 대답해 주는 듯한 영화였다.

4.

그래서 이번 영화의 경우엔 "꼬집다" 라기보단, 영화 내내 몇 번씩이나 가느다란 가시로 폐부를 찌르는 듯한 기분이 들었다는 문장으로 표현하는 게 더 좋을 것 같다. 그리고 무엇보다 영화가 화면을 찍어내는 방식이 중요했는데, 지난 번 <밀양>에서도 비슷하게 말했지만 정말 현실적이거든. 지난번엔 그 경상도 사투리에 감탄을 했던 기억이 있는데 이번엔 영화가 그리는 도시의 모습에서 그런 느낌을 다시금 받았다. 과장하지 않고 그저 담담히 보여주는 듯한 카메라 덕분에 이야기가 더 진해지는 듯한 감상이 들었다.

5.

그럼 그렇게 찔려 느끼는 고통 속에서 무엇이 찾아오는가. 이 영화는 시를 쓰고자 하는 사람의 이야기이고, 다시 말해 예술을 만들고자 하는 사람의 이야기라고 할 수 있겠다. 주인공 미자는 꽃을 좋아하고 시의 아름다움을 찾고자 하는 인물이지만 영화 내내 그에겐 도저히 견디기 힘들 혼란스러움이 찾아온다. 마지막쯤 와선 마치 결심한 듯 혹은 체념한 듯, 그 고통과 감정에 절여져 있는 모습으로 느껴졌다. 그리고 그 끝에 토해내듯 써낸 것이 이 영화의 마지막을 장식하는 미자의 시였던 것이다.

6.

이 영화는 주로 감독의 직전 작품 <밀양>과 함께 소개가 되는데, 영화의 핵심이 되는 소재가 어느정도 연결되어 있기 때문일 것이다. 사실 소재뿐만이 아니라 이야기가 말하고자 하는 바도 비슷한 느낌이 있다. 인간이 느끼는 감정이라는 고통의 굴레에 대한 근원적인 탐구를 하는 듯한 영화. 그래서 둘을 일종의 연작처럼 취급할만하다고도 생각한다. <시>는 좀 더 예술 혹은 문학이라는 테두리가 직접적으로 느껴지긴 했고. 그래서 굳이 이름만 갖고 비유하자면 <밀양>이 일반 상대성 이론 같은 느낌이라면 <시>는 특수 상대성 이론 같은 느낌이란 생각도 했다. 이름만 갖고 온 거니까 "그거 그렇게 비교하는 거 아닌데"라는 과학 및 이공계 종사자들의 반박은 받지 않겠다.

7.

아무튼 내가 생각하는 한국 최고의 감독은 이창동이 맞는 것 같다. 영화가 어쩜 이럴 수가 있는지. 이제 찾아 볼 영화가 3편밖에 남지 않았다는 사실이 아쉬울 지경이다. 한 편 더 안 찍어주시려나. 아니면 원래 소설가 출신이니까 소설이라도 찾아 읽어봐야 할까.

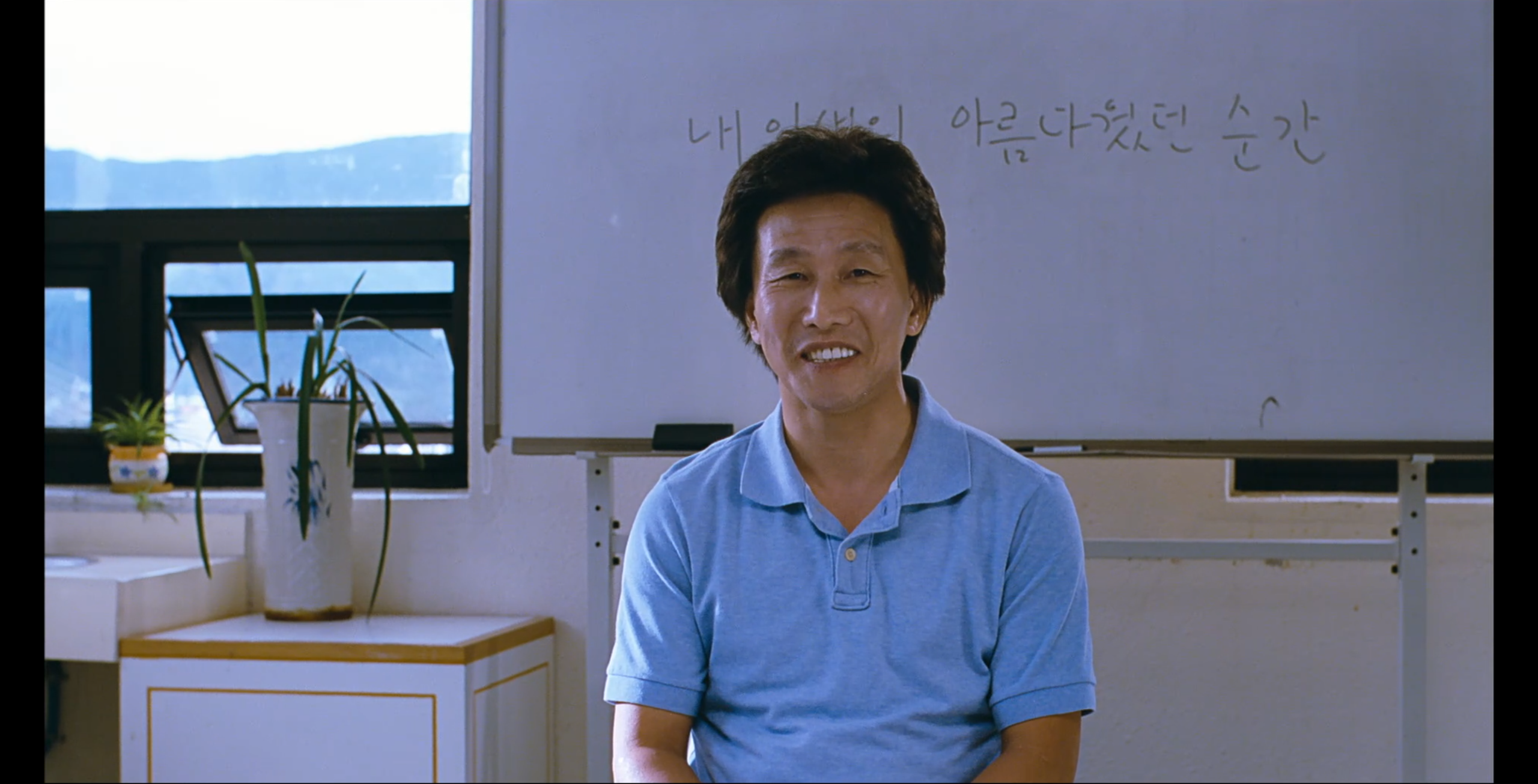

개신교와 천주교라는 차이가 있지만 <밀양>이 약간 떠올랐던 장면. 상반된 입장의 두 주인공이라는 점에서 특히. 캡처한 김에 더 언급하자면 주연을 맡은 윤정희 배우에 대해서도 인상 깊었다. 찾아본 바에 의하면 이때 배우 본인도 이미 알츠하이머 초기 단계에 있었다고 하던데. 사실 본명도 작중 주인공과 동일하더라. 영화를 보는 중에도, 보고 난 이후에도 생각이 많아지게 만드는 인물.

표정이 너무 좋아. 영화 자체가 곳곳에서 100%가 느껴지는 듯했다. 이걸 뭐라고 해야할지. 사실 같다, 현실 같다, 진솔하다 이런 말조차도 뛰어넘는듯한 감상이 들었다. 이게 지금껏 내가 이창동 감독의 세 작품을 보면서 느낀 가장 큰 공통점인 것 같다.

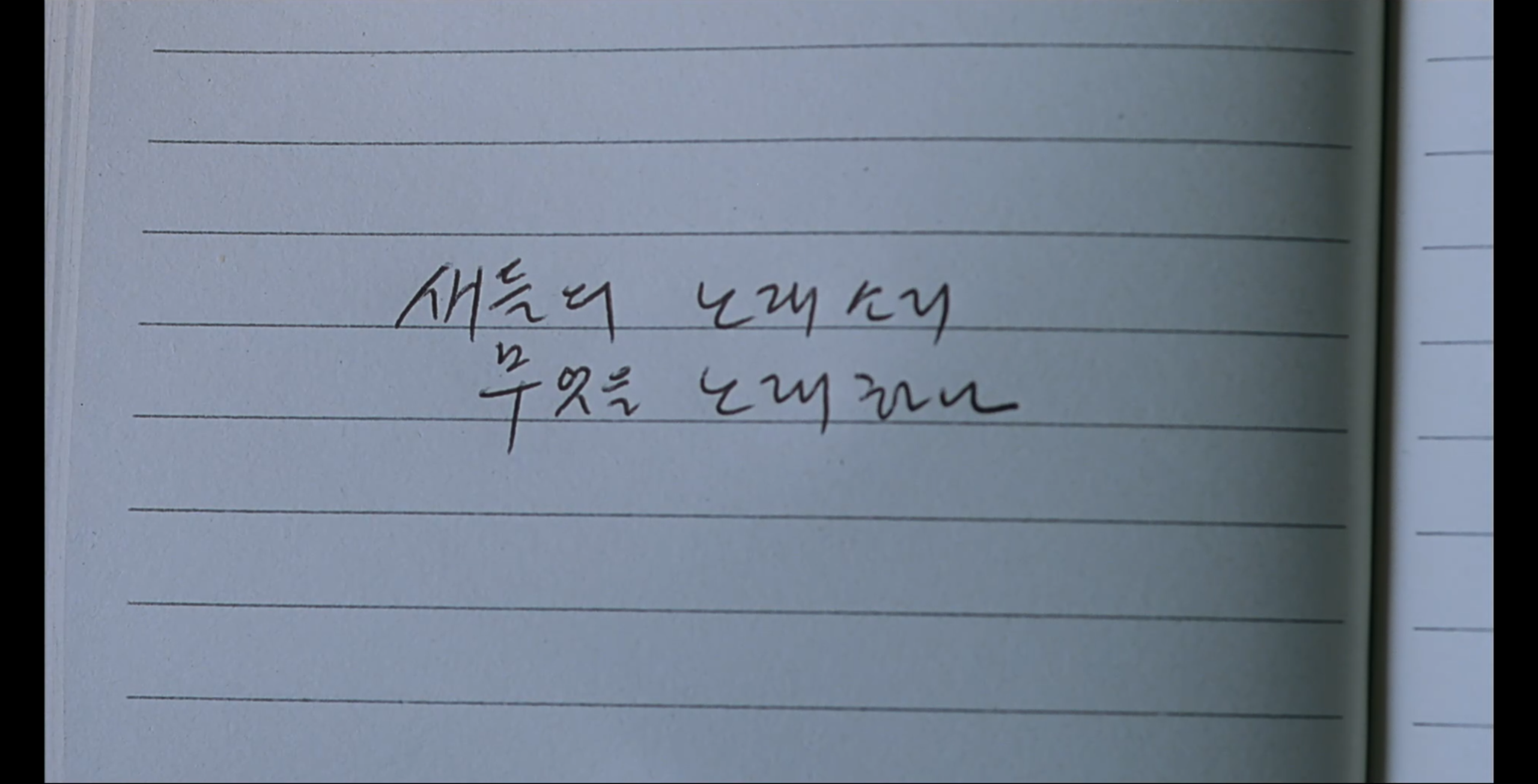

시를 주제로 다루는 영화인 만큼 그 시를 굳이 숨기지 않는 영화였다. 특히 중간중간 주인공이 한 편의 온전한 시를 쓰기 위해 틈틈히 노트에 적는 구절을 이렇게 보여주는데, 일단 이 한 프레임 자체의 구성부터 마음에 들었다. 약간 이런 게 감각의 영역에 있는 것 같기도 하거든. 다른 예를 들자면 영화의 편집에는 리듬이 중요하다고들 하는데, 그 컷과 컷 사이의 간격이 몇 초가 최적일지는 정말 아무도 모르는 거잖아. 이 한 프레임에서 문장의 위치, 여백, 글꼴 모든 게 최적이라는 느낌이 들었다. 그리고 이 장면을 또 다른 꼽은 이유는, 컷이 넘어가면서 인지하게 되는 새소리에 감탄하기도 했다는 점도 있다. 이 한 문장, 한 프레임으로부터 시작해 예술의 효용성마저 전해지는 듯한 기분이 들거든. 마치 계속 있어왔지만 인식하지 못했던 새소리를 일깨워 주는 듯.

영화를 보기 전에 이 영화에 실제 시인들이 몇 명 배우로서 참여했다는 이야기를 들었거든. 이 분인줄 알았다. 전혀 시인 같은 말을 하는 사람은 아닌데, 왜냐면 뭔가 진짜 이렇게 능글맞은 시인이 실제로 한 명쯤은 있을 법하다는 생각이 들었기 때문. 근데 실제 문인이라기엔 너무 연기를 잘하긴 했어. 너무 연기를 잘해서 그런 생각을 한걸지도 모르겠다. 그리고 사실 작품에서 꽤 중요한 역할이긴 했다. 그리고 이 장면에 직접적으로 관련된 내용은 아니긴 한데, 실제 시인 이야기하니까 생각난 게 있다. 중간에 영화 보면서 흠칫하게 만드는 인물이 한 명 있었거든. 그분... 영화 개봉 당시 기준 현역 국회의원 아니었나..? 근데 그런 역할을 기꺼이 맡았다고..?

약간 농담식으로 말하자면 이 영화는 결과적으로 주인공이 그토록 쓰고 싶어 했던 "궁극의 시"를 향해 가는 영화라고 할 수 있다. 왜 이걸 언급하냐면, 그 "궁극의 시"를 창조해 내기에 너무 부담스러워서 영화가 끝내 그것을 보여주길 회피할 수도 있었을 테니까. 그리고 실제로 이 영화도 회피하는 건가 싶었다. 시 강좌 선생님(이 분이 진짜 시인)이 주인공이 마침내 써낸 시의 제목을 소개하고 읽으려는 순간 화면이 넘어가 버리니까. 그리고 머지않아 이렇게 평범한 도시 풍경들을 그리며 미자의 목소리로 시를 낭송한 다음 영화가 끝난다. 어쩌면 그 시를 표현하는게 이 영화에서 가장 중요한 연출 목표였을 것이고 그 결과가 정말 대단했다는 생각이 든다. 사실 지금 당장 이 글을 다 쓰고 빨리 커피 마시러 집 밖을 나가면 볼 수 있을 법한 모습일 뿐인데, 시를 읽는 나레이션이 더해져 영화에 대한 완벽한 매듭을 짓는 듯했다. 무엇보다 감독이 직접 썼다는 그 시 <아네스의 노래> 다시 읽고 있는데, 진짜 잘 쓰긴 했어.