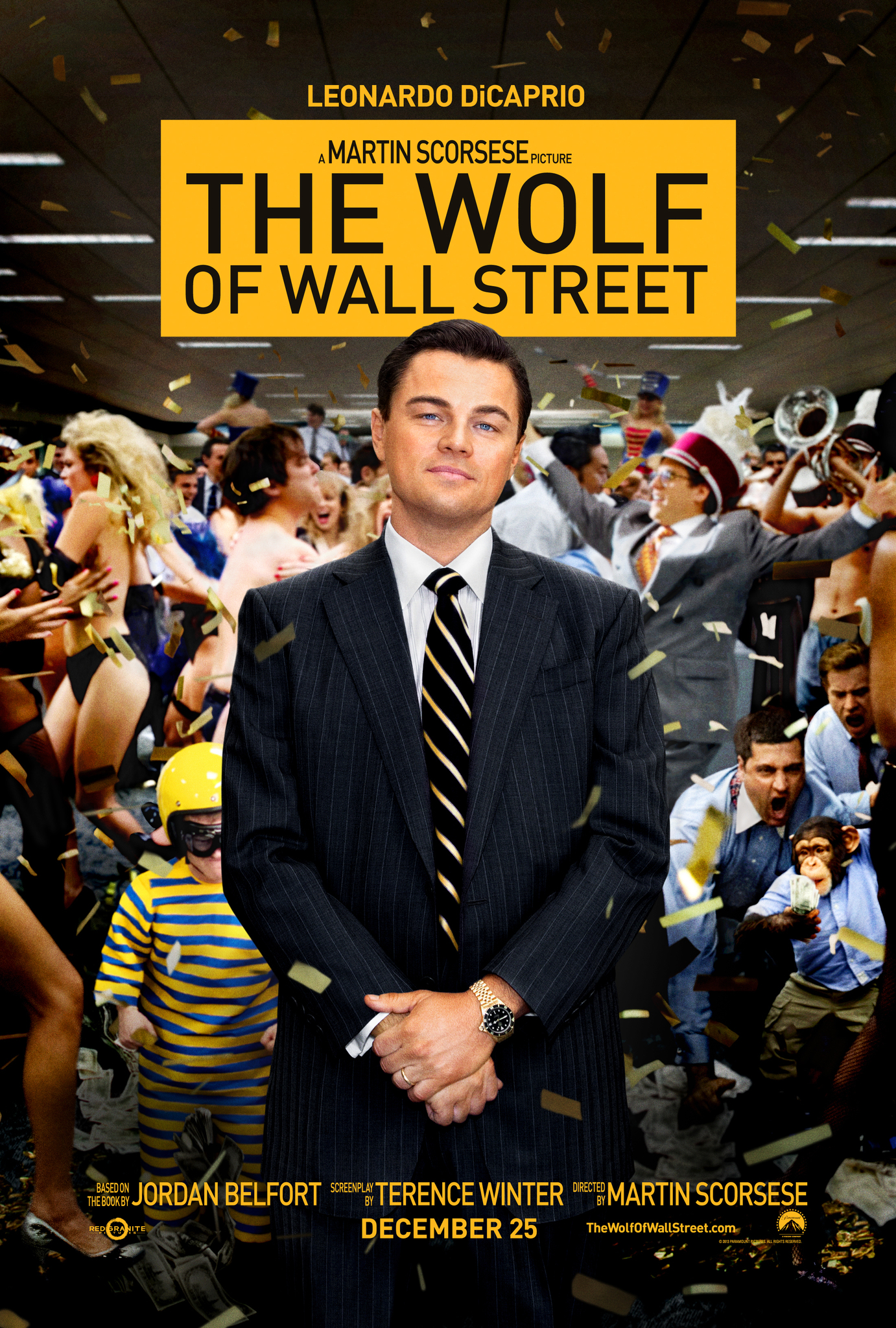

<더 울프 오브 월 스트리트>를 보고 든 생각

0.

언덕뵈기 화려하게 부활! 이제 생활 패턴도 얼추 정리가 되고 있고, 영화 보는 환경은 이전보다 훨씬 좋아졌다고 할 수 있다. 근데 근 한 달이 넘어가는 기간 동안 생각보다 영화 보고 싶단 생각이 많이 나진 않았어. 정신없어서 그랬겠지만. 그래도 오늘 본 영화 <더 울프 오브 월 스트리트> 너무 강력한 영화라서 그 감각이 다시 살아나긴 한 것 같다.

1.

아무튼 그래서 거의 9월달 부터 봐야겠다 마음먹었던 <더 울프 오브 월 스트리트> 12월 1일이 되어서야 보게 되었는데, 정말 재밌었다. 3시간짜리 영화는 항상 이래. 보기 전엔 '내가 이걸 보겠다고 일요일 아침 일찍 일어나서.. 어쩌구 저쩌구' 궁시렁 대지만 막상 보면 너무 재밌어. 특히 이 영화는 이 정도 일 줄은 몰랐는데, 타율이 꽤 좋은 코미디 영화였다. 낄낄거리면서 봤다.

2.

레오나르도 디카프리오의 물 오른 연기를 감상할 수 있는 영화였다. 조나 힐, 마고 로비, 그리고 짧은 출연이었지만 매튜 매커너히까지 이 영화로 많은 이슈를 끌었던 조연들 사이에서 가히 원맨 쇼라고 부를 수 있을 수준으로 극을 이끌어갔다. 그러고 오스카를 매튜 매커너히에게 넘겼었지. 그때 얼마나 놀려댔는지들.

3.

흘러넘치는 블랙 유머도 좋았지만 러닝 타임이 길었음에도 빠른 호흡의 화면들에 혼이 빠져나갈 듯 몰입하며 봤던 것 같다. 특히 이 영화는 3시간을 아주 많은 시퀀스로 채웠다기 보단, 한 시퀀스 당 길이가 긴 영화라고 볼 수 있을 것 같은데, 그걸 빠르고 막 나가는 대사들, 화려한 편집과 다양한 아이디어로 버무려놔서 지겹지 않게끔 만들었다는 느낌이다.

4.

그리고, 아주 외설적이다 이 영화. 근데 또 뭐라고 해야 하나, 자극적이진 않다. 이상한 표현. 추접하고 더럽고 야하고 폭력적인 장면들만 가득한데, 그걸 한 발 떨어져서 팔짱 끼고 보는 느낌? 저 영화 세상 안에 사는 사람들이야 숙취 혹은 약취(?)에 쩔어가지곤 두통이 끔찍하겠지만 나한텐 남일이지. 그래서 수위에 비해 감정적으로 힘들지가 않은 영화였다.

5.

마틴 스코세이지가 이 영화를 만들었을 때 나이가 일흔. 역시 감각에 나이란 전혀 벽이 되지 않는구먼. 심지어 여든이 넘은 지금도 왕성한 창작 활동을 이어나가고 있다니. 존경심이 생기는 인물이다. 아니 새삼 비슷한 나이에 똑같이 2013년에 영화 내고 10년 뒤 2023년에 영화 다시 냈던 미야자키 하야오랑 비교가 되네. 마틴 스코세이지는 그 사이에 영화 두 편을 더 냈다고. 아무튼 개인적으로 이건 진짜 개인적인 올 타임 베스트에 넣어야겠다 싶은 영화는 아직 못 만났지만 앞으로도 계속 연출작을 찾아보게 될 것 같은 감독. 적어도 <택시 드라이버>는 봐야지.

6.

사실 이 글을 쓰고 있는 지금도 아직 머릿속에서 정리가 되지 않은 부분이 있다. 이 영화, 메시지가 아주 강한 영화였다. 아니지 이걸 메시지라고 할 수 있나? 어쩌면 이 영화야말로 봉준호 감독이 한 저 말에 가장 부합하는 사례가 아닐까. <더 울프 오브 월 스트리트>는 폭주하는 개인과 제대로 된 자정이 이뤄지지 못하는 시스템 그리고 그걸 바라보고 있는 관객을 그저 보여주기만 했을 뿐이다. 그럼에도 영화를 다 보고 난 나는 그 경관이 아직도 눈앞에 아른거려서 생각이 이렇게 많아지고 있다.

7.

그래서 이 영화는 본 사람으로 하여금 자본주의에 대한 코멘트를 남기게끔 만드는 영화였다. 스스로 코멘트하는 게 아니라. 그래서, 자본주의는 타파되어야 하는 건가? 그렇다고, 아무런 경계 없이 돈을 맹종하게끔 놔둬도 괜찮은 건가? 개인적으로 이 영화에서 가장 인상 깊었던 인물은 FBI 수사관이었다. 마침내 주인공의 범죄를 밝혀내 관계자들을 감옥에 보내고 난 다음 집으로 돌아가는 그 지하철 공기의 허무함. 어쨌든 정의는 구현되었고, 돈으로 행복을 살 수 없다느니... 이런 말들이 머릿속에 떠오른 뒤 곧바로 짓이겨지는 듯한 느낌이다.

8.

한 가지 추측할 수 있는 건, 스콜세이지 감독이 자본주의 그 하나가 너무 싫어서 이런 영화를 만들었다고 봐선 안된다는 것이다. 세상이 이렇게 부조리하고, 뒤틀린 걸 견딜 수가 없어서 이런 영화를 계속 만드는 사람 같다. 그게 80~90년대든, 미 대륙의 개척시기든 간에 말이다. 아니면 <휴고> 같은 영화를 좀 봐줘야 하나... 이 인물에 대해 너무 시니컬하게 받아들이고 있는 것 같기도. 일단 내가 봤던 영화는 <갱스 오브 뉴욕>과 <아이리시 맨>이거든.

9.

사담이긴 한데, 몇 달 동안 써왔던 맥북을 뒤로 보내놓고 다시 윈도우 PC로 복귀했다. 짱짱한 데스크톱 하나를 장만했거든. 내 방에 있는 물건 중 가장 비싼 몸값... 나보다 비쌀 거야 이게...

순수하게 웃긴 장면들이 많은 영화였다.

이런 장면처럼 말이야. 계속 주인공 나레이션만 나오다가 여기서 갑자기 이러니까 빵 터짐. 이렇게 재밌을 거라곤 정말 예상 못했어. 왜 그랬을까. <갱스 오브 뉴욕>이랑 <아이리시 맨>이 사실 코미디는 아니긴 했지. 그 둘이랑 같은 결일 줄 알았나 보다.

그리고 앞서 말했던 다양한 아이디어들. 광고인척 하더니!